马萧林

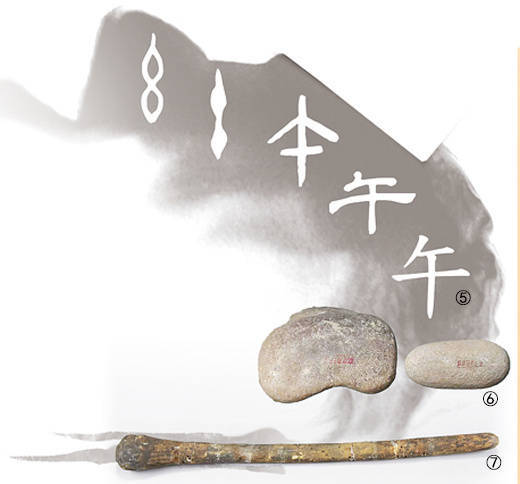

图⑤:“午”的字形演变历程,从上到下分歧为“午”字的甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书字形。 中国翰墨博物馆供图 图⑥:河南博物院藏石杵臼。 河南博物院供图 图⑦:浙江省博物馆藏余姚河姆渡遗迹木杵。 浙江省博物馆供图

在普通生存里,咱们频频使用“上昼”“午后”等词语,其中的“午”字,在《当代汉语辞书》中的诠释为“地支的第七位”“日中的工夫”,代表白昼十二点。

早在商代甲骨文中就出现过“午”,其字形很像古代舂米的器用“杵”,因此有学者觉得“午”是“杵(chǔ)”的初文。

现在咱们已知最早的食粮加工器用是石磨盘、石磨棒,但这套器用在使用中也存在容纳谷物少、操作时谷物容易外溢等症结。跟着农业的发展、东谈主口的加多,谷物加工量越来越大,仅靠石磨盘、石磨棒一经弗成兴隆需求,东谈主们在实施中又发明了新的器用——杵和臼(jiù),其操作局势是将谷物放入臼中,用杵舂捣,以脱去谷皮或捣米成粉。

对于杵、臼的发来岁代,在文件中有不少外传。不外,要信得过论证杵臼的历史,还要依靠考古发掘的出土文物。

举例,出土于浙江余姚河姆渡遗迹的木杵,是现在我国发掘出土的最早木杵什物。其杵头粗大,断面呈圆形,杵体基本保存完满。这件木杵的出土,标明在新石器时间,东谈主们就一经发明了杵。

与木杵同期代的石杵,保存下来的比较多。在广西南宁豹子头遗迹、湖北荆门屈家岭遗迹、河南郑州陈庄遗迹等处,齐发现了石杵。由于石杵质地更坚忍、不易磨损,比较木杵使用后果更高,因此慢慢取代了木杵。

在仰韶文化时间(尽头是后期),在华夏一带杵臼与石磨盘、石磨棒这两套谷物加工器用是并用的。河南博物院藏石杵臼,出土于河南洛阳偃师灰嘴遗迹,石杵和石臼均由青岩石磨制而成。其中,石杵为圆柱形,通体磨制光滑;石臼为不限定的半卵状,凹窝为卵形。这套石杵臼的出土对于筹办仰韶文化时间坐褥力的发展和其时东谈主们的生存气象,提供了致密的什物质量。

“午”的字义,又是如何从“舂米之杵”演变为“日中之时”?有学者觉得,“午”字在后期被假借为地支的第七位,代表的是五月。许慎在《说文解字》中指出,“午”有忤逆之意,讲阴气从此时露头,即忤逆阳气而驱动新一轮阴长阳消的历程,由这一层面的趣味扩张出正午“日中之时”的倡导。

(作家为河南博物院原院长、筹办馆员,本报记者张文体大家采访整理)

《 东谈主民日报 》( 2025年11月15日 07 版)配资开户

天元证券--诚信经营为理念!提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。